館長のアラマタです。

ごぶさたしております。いやー、コロナウイルスには泣かされております。おかげで1年のスケジュールがすっかり変わってしまいました。館長の生い立ちがわかる特別展も、京都でやったんですけど、来れなかった方々も多いのじゃありませんか?

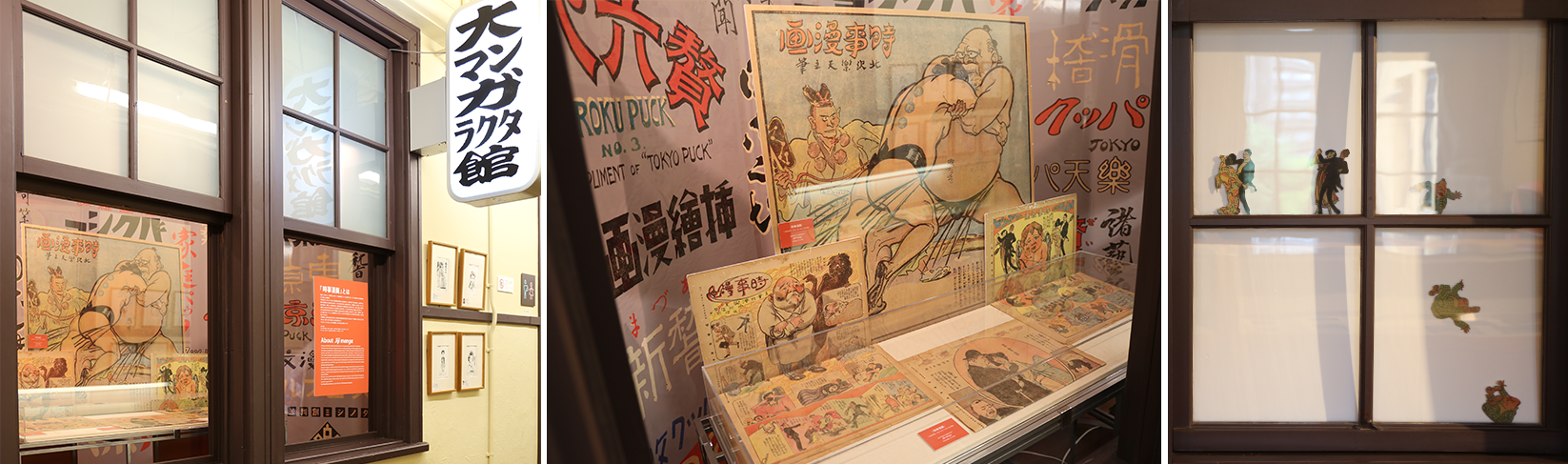

で、京都国際マンガミュージアムのほうは「大マンガラクタ館」の出し物が変わりました。元気をもらえる大正時代のマンガを堀りだしました。

なんと、「あの福澤諭吉さんもマンガ大好きだった」というおはなしの大展示会になります。

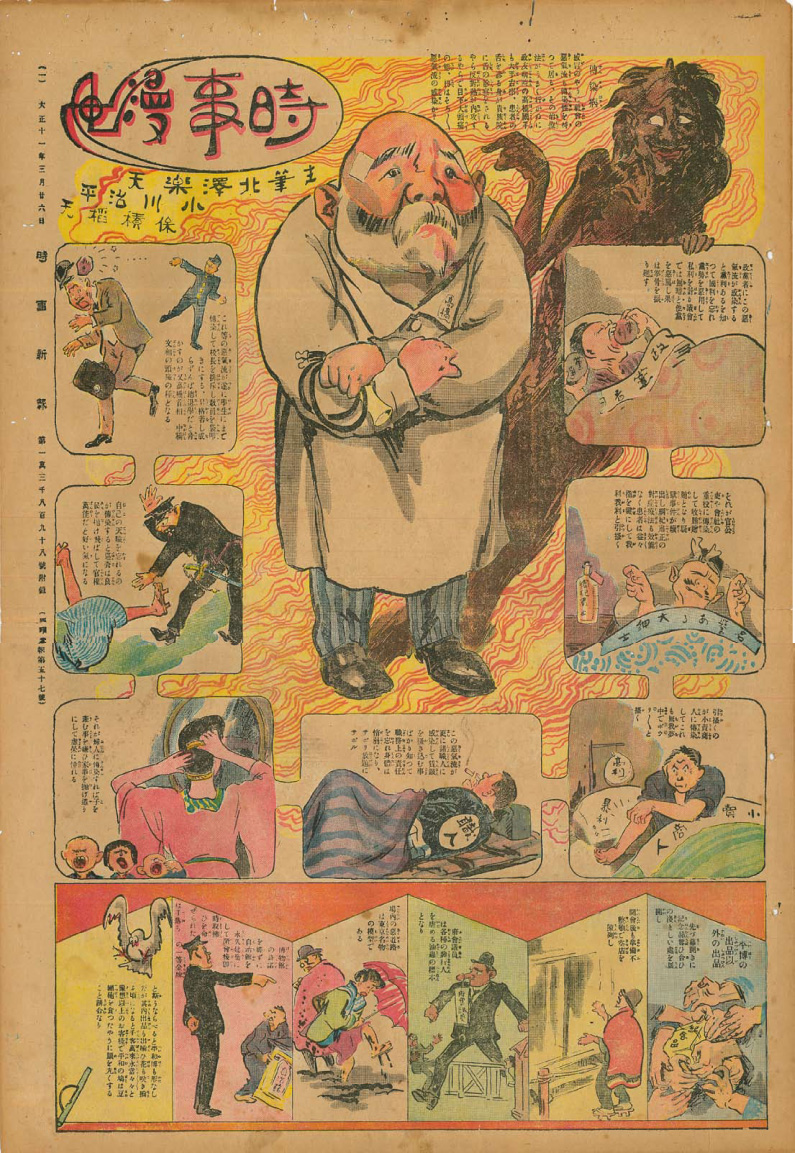

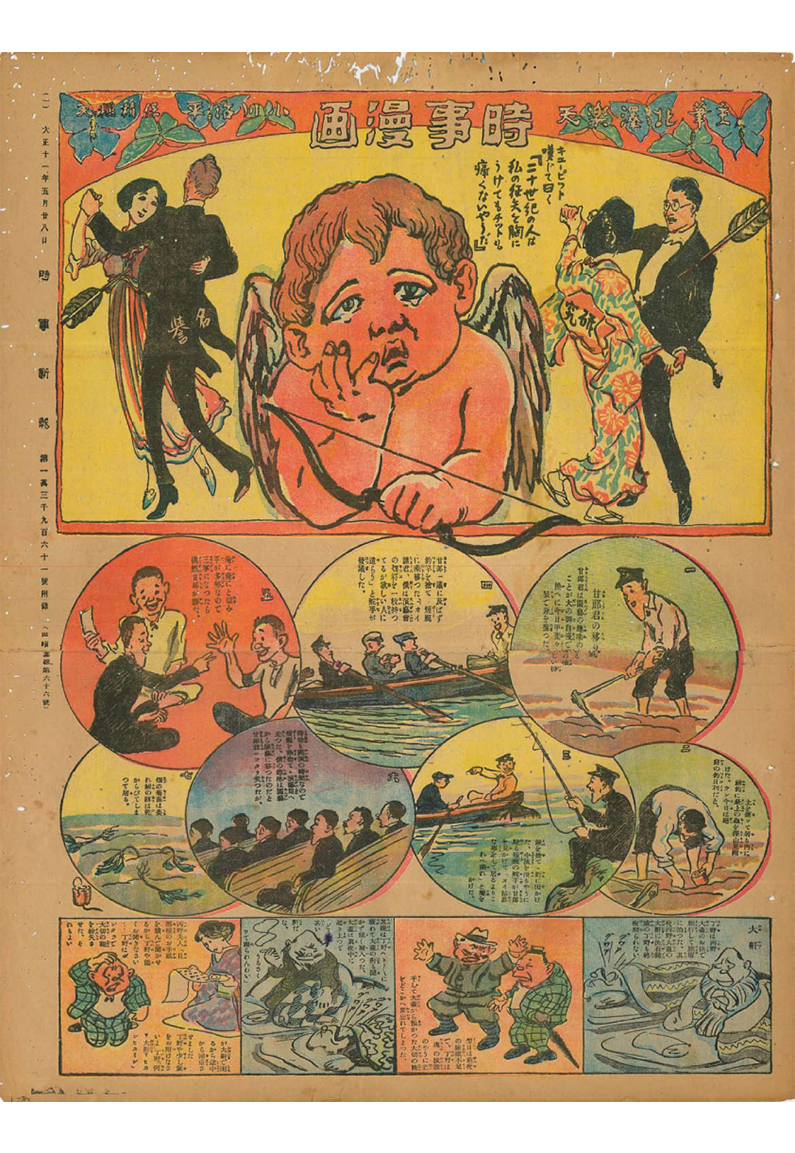

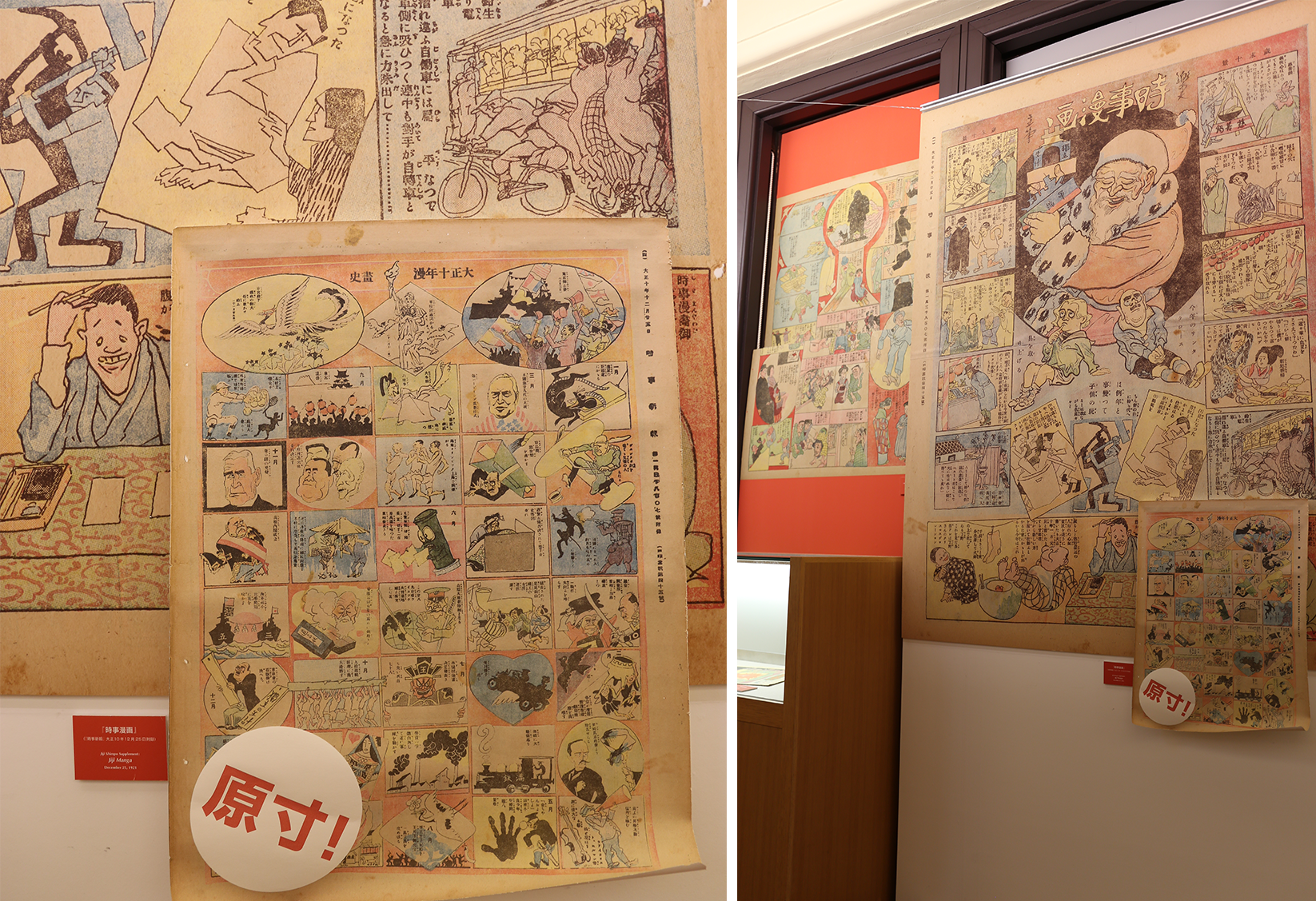

福澤さんは大学をつくっただけじゃなく、新聞も発行してたんです。「時事新聞」といって、庶民の目線でおもしろい記事を書いて、字が読めない子どもたちにもわかるようにと、付録にマンガ新聞を毎週日曜日に出してたんですよ。アメリカでは日曜版に載せるマンガのよしあしが、その新聞の価値を決めていた時代ですので、日本にもマンガ新聞が上陸したわけですね。

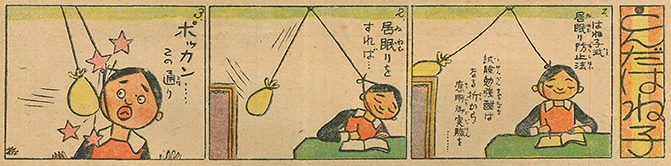

ちょっと大人向きですが、かわいいキャラクターもたくさん出てきて、子どもにもおもしろい。「とんだはね子」ちゃんやら「ヌーさん」 やら、いろんな人気キャラクターがいっぱい。これがぜんぶ、カラー印刷だからきれいなんですよ。大正時代に行ってみたくなる豪華なマンガ新聞です。いまの少女マンガも顔負けなんです。

マンガの歴史って、すごい。ご先祖さんが見てたマンガ、ぜひ、この会場で楽しんでくださいね。当時、世界でいちばんカッコよかった夢の都パリのマンガレポートも、みつけましたよ!

大マンガクラタ館 館長 荒俣宏

『時事漫画』とは

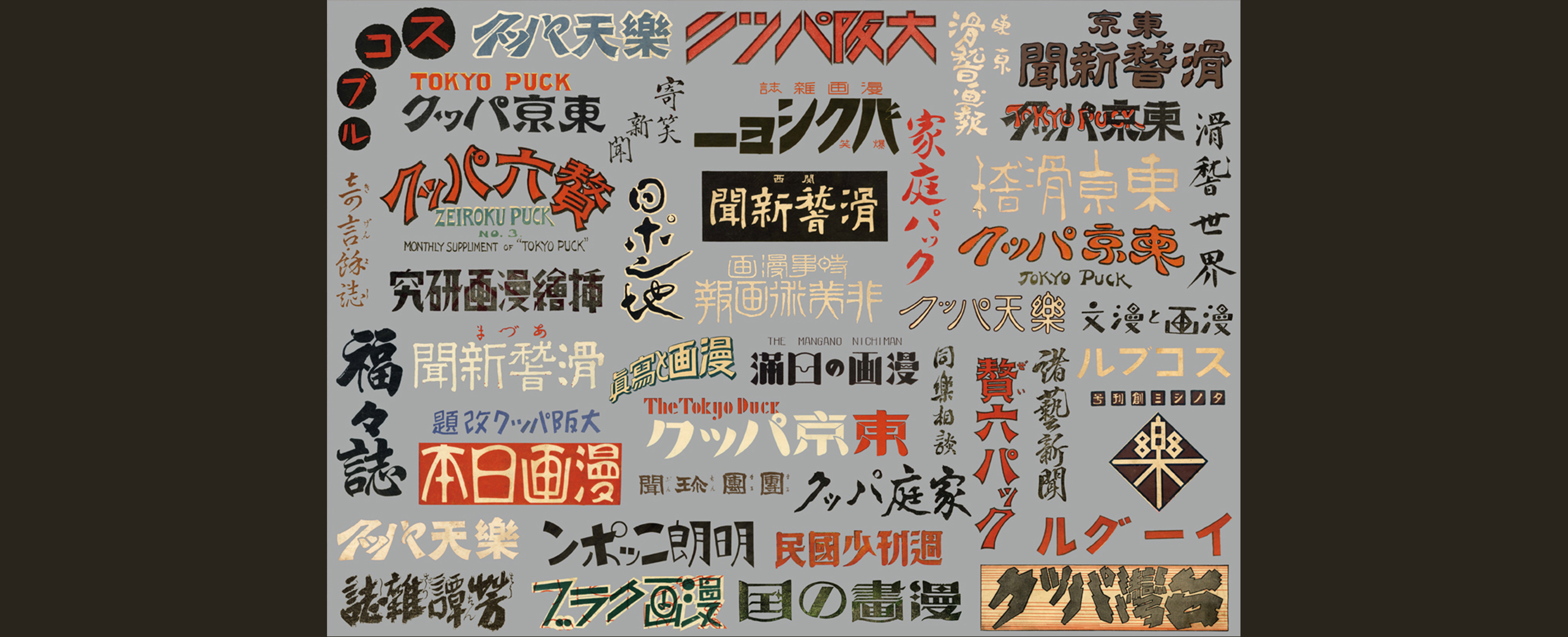

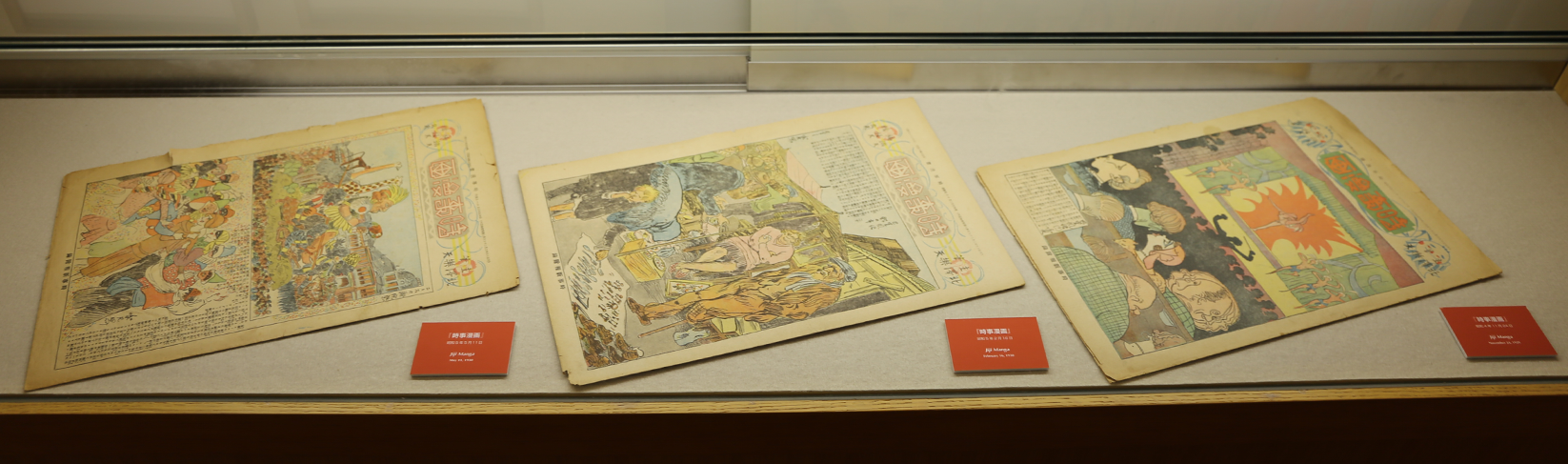

明治35(1902)年、『時事新報』紙の1ページの漫画専門コーナーとして始まり、後に、アメリカの新聞のような日曜版附録として独立した漫画新聞。

『時事新報』は、明治15(1882)年に福沢諭吉が創刊した日刊新聞です。党派色の薄い中立性が受けて、大正時代には、東京5大新聞のひとつと見なされるまでに。その人気を支えたのが、漫画の存在でした。『時事新報』は、明治24(1891)年、日本で初めて、「漫画」という翻訳語と共に、新聞に翻案4コマ漫画を載せたことで知られますが、この時、絵をもって新聞の内容を人々にわかりやすく伝えたいという諭吉の思いを支えたのが、アメリカで絵の修行をして帰国した今泉一瓢(いっぴょう)でした。

その一瓢の意思を受け継いだのが、「時事漫画」を当初から担当した北沢保次(やすじ)、後の楽天です。楽天は、「時事漫画」をあっという間に人気コーナーとし、別冊附録となってからは、小川治平や長崎抜天(ばってん)といった力量のある弟子を養成し、本紙で起用していきました。

『時事新報』が楽天の漫画で成功すると、新聞各社は漫画を描ける記者を次々と雇います。「漫画記者」と呼ばれた人たちの中からは、岡本一平のような新しい才能が登場しました。 マンガミュージアムでは、この『時事漫画』を、400号以上所蔵しています。

【参考文献】

・北沢楽天顕彰会・編著『北沢楽天 日本で初めての漫画家』さきたま出版会、2019年

・『GIGA・MANGA 江戸戯画から近代漫画へ』毎日新聞社、2020年